こんにちは。管理人のネズミックです。

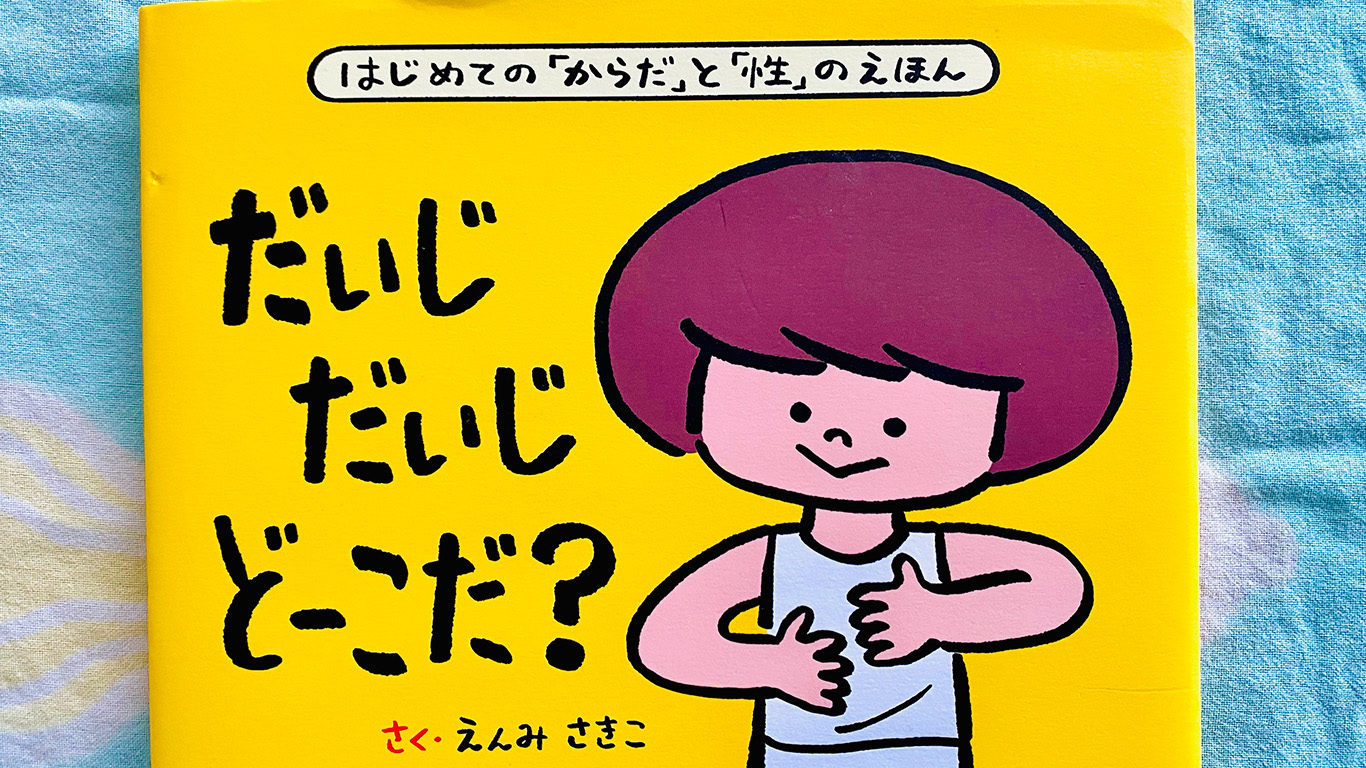

小さな子どもが「からだ」や「命」に興味を持ちはじめたとき、どう応えればいいのか迷うこともありますよね。今回は、そんな時期に読んでよかった一冊『だいじだいじどーこだ』をご紹介します。

男の子の“性への興味”は突然やってくる

「おっぱい」「おちんちん」「うんこ」。

息子がそんな言葉を面白がって話すようになったのは、4歳のころでした。最初は笑って聞いていましたが、外でも言うようになり、「外では言わないでね」と伝えるようになりました。

ある日、「もうおっぱいおっぱい言わないよ。でもさ、母ちゃんのおっぱいの中ってどうなってるの?」と恥ずかしそうに聞いてきたことがありました。

その素直な疑問に、ちゃんと向き合いたいと思ったのが、わが家の“性教育”のはじまりです。

今回は、息子が3歳のときに出会った絵本『だいじだいじどーこだ』をきっかけに、幼児期の男の子と性について自然に向き合う日々について綴ります。

絵本『だいじだいじどーこだ』との出会い(3歳)

息子が3歳のころ、書店でふと手に取ったのが『だいじだいじどーこだ』(作・新井洋行)でした。やさしい絵と、くり返しのリズムが心地よく、3歳児にもぴったり。読んでみると、息子はじっと耳をすまして、静かに聞いていました。

この絵本では、目や口、おしりやおちんちんなど、「からだの大事なところ」がユーモラスに、でもとても丁寧に描かれています。ふだんなら笑ってしまうような言葉も、この絵本の中では“ふざけ”にならず、どこか神聖なものとして受け取れるのが不思議です。

息子にとっても、「からだって、大事にされるものなんだ」という感覚が、すっと入っていったように感じました。

おちんちんは恥ずかしいものでも、隠すべきものでもなくて、自分の“だいじ”なところなんだよ、ということを、この絵本がやさしく教えてくれた気がします。

身近な疑問から広がる命の学び(4歳~5歳)

息子が4歳のころ、昆虫の図鑑や飼い方の絵本を通じて、命の循環に興味を持ち始めました。ある日、昆虫の交尾の様子が描かれたページを見ても、息子は質問することなく、その先の卵のイラストへと自然に目を移しました。

その絵本は、フレーベル館から出版されている『かぶとむし』という作品です。

何度も繰り返し読んでいくうちに、息子なりに「交尾は卵を産むための自然な行為」という流れを理解していたのだと思います。この「交尾したら卵を産む」というシンプルな理解こそ、子どもの命への関心を育む大切な第一歩だと感じています。

こうして、息子とは植物がどうやって実をつけるのかを話したり、朝ごはんのお味噌汁を食べながら「このわかめはどうやってできてるの?」といった素朴な疑問にも、一緒に成長過程の映像を検索しながら伝えてきました。

空を飛んだり、虫に運ばれたり、海をさまよいながら、必死に命をつなぐ姿を二人でイメージしながら見ていると、親である私自身も感動したり、いろんなことを考えさせられました。

「生きものはみんな、オスの『精子』とメスの『卵子』という小さなものでつながって、新しい命が生まれているんだよ。わかめも、虫も、(息子の名前を呼びながら)みんな同じように生まれてきたんだね。」と誰もが命をオスとメスの二匹で育む会話をしています。

性や命についてもっと知りたい方には、やぎゅうげんいちろうさんの『おっぱいのひみつ』について書かれたこちらの記事もおすすめです。

昆虫の命のつながりや、植物の成長を通じて「命はみんなつながっている」という感覚が育ってきた息子にとって、次のステップとして“もう一度読みたい絵本”がありました。

それが、『だいじだいじどーこだ』です。

はじめての3歳にも、再読の5歳にも──『だいじだいじどーこだ』が伝えてくれること

3歳のときに出会った『だいじだいじどーこだ』。

当時は静かに耳をすませて聞いていた息子ですが、5歳になった今、あらためて読み返してみると、反応が少しずつ変わってきました。

「◯◯ちゃんも、だいじ?」「ぼくも、だいじ?」

そんなふうに、自分とまわりの人との違いや共通点に目を向けながら、ことばを返してくれるようになったのです。

年齢や関心の変化とともに、絵本のメッセージの受け取り方も育っていく。

『だいじだいじどーこだ』は、そんなふうに何度でも読み返したくなる、成長に寄り添ってくれる一冊です。

最後に 性って「いやらしいもの」じゃない。でも「大事なもの」

子どもと性の話をするとき、どうしても「まだ早いのでは?」「恥ずかしいことじゃないの?」という気持ちが先に立ってしまうことがあります。

でも、子どもたちは日々の暮らしの中で、自然と「命のつながり」や「体のしくみ」に出会い、ちゃんと自分の中で受けとめていく力を持っています。

性はいやらしいものじゃなくて、命をつなぐ大切なもの。

そして、自分のからだを「だいじ」と思う気持ちが、まわりの人の「だいじ」も尊重できる心を育てていくのだと思います。

すべてを一度に教えようとしなくてもいい。

わかめのお味噌汁を食べながら、昆虫の図鑑をめくりながら、絵本を読みながら。

そんな日々の会話の中で、子どものふとした疑問に答えるように、少しずつ性を知り、「大事にする心」を育てていけたらいいなと思っています。