「かあちゃん、おうちに連れて行ってもいい?」

ある日、息子の手の上にいたのはダンゴムシ。

虫が苦手なわたしにとっては思わず一歩ひいてしまう存在でしたが、真剣な目で訴える息子を見て、気づけば「うん」と答えていました。

虫にあまり興味のなかった息子をすっかり虫好きに変えたのは、実はある一冊の絵本。

それが『ごはんだよ!だんごむし』(石橋真樹子/福音館書店)でした。

この絵本を読んだ頃から、息子の毎日も少しずつ変わりはじめました。

保育園に行き渋りがちだった朝も、「きょうダンゴムシ見つけられるかな」と外に出るきっかけに。

虫を探しながら登園する息子を見て、友達が集まってくるようにもなりました。

ページをめくるごとに、「えっ、こんなもの食べるの?」「こうやって暮らしてるんだ」と新しい発見があり、息子も夢中に。

そして、この絵本との出会いをきっかけに、わが家の“虫との暮らし”が始まったのです。

はじめての飼育、ダンゴムシ

今思えば、もっと土を湿らせておけばよかったな……。

ちゃんとお世話するって約束だよ?

そう言ってスタートしたものの、結局お世話をしていたのはわたし。

お世話といっても、小さなケースの中に土と落ち葉を入れて、湿らせておくだけ。

それでも「生きてるかな」「ちゃんと食べてるかな」と、気にしているのはわたしばかりで、

息子は次第に興味を失っていきました。

2匹のダンゴムシ。

はじめのうちは、透明のプラスチックケースの外側に道を作って歩く様子を見ながら、「ダンゴムシくん、おはよう」と声をかける息子。

絵本では、数匹のダンゴムシにさつまいもやニンジンをあげると、気づいたら真ん中に大きな穴があくくらい、よく食べる姿が描かれていました。

野菜、いちご、米粒、のり、チーズ——なんでもよく食べるダンゴムシに、息子も興味をもったんだと思います。

でも、実際にわが家で飼ってみると、絵本のようには食べてくれず……。

次第に息子の関心は薄れていきました。

あーあ、こういうのが嫌なんだよな……

なんとなく、寂しさのような気持ちがわたしの中に残りました。

2匹のうち1匹が動かなくなり、もう1匹も土の中に潜ったまま出てこなくなった頃には、

息子はすっかり別のことに夢中になっていました。

心配になって土を掘り起こしてみると、素人目にも明らかな軽さ。

——ああ、死んでしまったんだな、とわかりました。

外の自然で元気に生きていたのに、うちに来てもらって、こんなかたちで命を終えさせてしまった……。

申し訳ないような気持ちがこみあげてきて、わたしのほうがしんみりとしてしまっていました。

それなのに息子は、「母ちゃん、あとでバスケやろうよ」なんて、あっけらかんとした様子。

せめて、土にきちんと埋めてやることだけでも責任を持たせようと思い、息子を誘って庭へ。

そのとき、息子がふと聞きました。

どうして土にうめるの?

——ああ、そうか。

命を授かること、そして見送るという意味を、この子はまだ何も知らなかったんだ。

親にとってはどこかで経験してきた“死”という出来事も、子どもにとってはまっさらなはじめての学び。

命の尊さを感じるには、もっともっと時間がかかるのだと、そのときはじめて実感しました。

土に埋めて、手をあわせて

「死んでしまったダンゴムシは生き返ることはできないけれど、大地の土や虫たちと一緒に分解されて、やがて自然に還っていくんだよ」

まだ息子にはそれがわからないかもしれません。

それでも、「きてくれてありがとうね」と二人で手をあわせることが、命を見送る小さな勉強になったのだと思います。

幼児に“約束”はむずかしい。でも——

「ちゃんとお世話する」

「最後まで責任を持つ」

そんな“飼うルール”はもちろん大切だけど、

まだ小さい子にとっては、なかなか難しいことでもあります。

だからこそ、最初から責任を完璧に求めるよりも、

「虫ってすごいね」「この子、生きてるね」と、

生き物に関心を持てることを大切にしてあげたいと思うようになりました。

だんごむしのこと、絵本から学ぼう

飼い方がわからなければ、一緒に調べてみる。

専門家に聞けなくても、絵本を開けばたくさんの発見があります。

\👉 わが家がきっかけになった一冊/

『ごはんだよ!だんごむし』をチェックしてみる

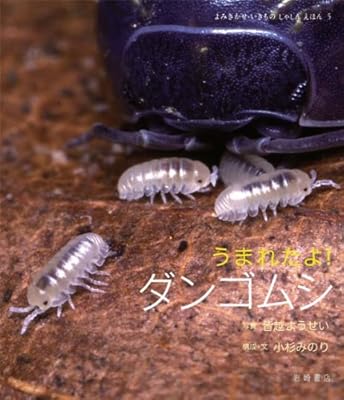

\ 👉️ダンゴムシが生まれる瞬間が間近に見える一冊 /

うまれたよ!ダンゴムシ(皆越ようせい/岩崎書店)

\ 👉️ オス・メスの違いや脱皮の様子がわかりやすい一冊/

ダンゴムシ みつけたよ(皆越ようせい/ポプラ社)

わたし自身も、知らないことばかりでした。

- ダンゴムシのオスとメスってどう違うの?

- 何を食べるの?

- 冬の間はどうやって暮らしているの?

- どうやって生まれるの?

そんな疑問を絵本と一緒に調べながら、息子も自然と興味を深めていきました。

「知らなかったね」「へえ、そうなんだ!」

大人が学ぶ姿を見せることこそ、子どもにとっていちばん伝わるのかもしれません。

おわりに|ダンゴムシがくれた“わからなさ”と出会い

ダンゴムシを実際に育ててみると、絵本のように「なんでも食べる」姿は見られませんでした。

きっと状況によっては食べるのだと思いますが、あのとき用意した葉っぱもほとんど減らず、何を食べていたのかは結局わからないまま。

絵本を見ながら野菜や米粒を入れてみても、減った形跡はなくて——「ちゃんと食べていたのかな?」と首をかしげる日々でした。

それでも、息子と一緒に考え、世話をして、声をかけていた時間は、たしかにわたしたちの中に残っています。

小さなダンゴムシとの暮らしは、

「命を預かるってどういうこと?」

「死んだらどうするの?」

そんな答えのない問いに少しずつふれていく時間でした。

命の“終わり”に向き合ったあとにも、親子の間に残る気持ちや言葉があり、

小さな生き物との暮らしは、そんな“わからなさ”もふくめて、忘れられない体験になるのだと思います。

ダンゴムシを飼ってみたい人へ

これから飼ってみたい方に向けて、わが家で気づいたポイントを簡単にまとめました👇

- ケースには通気のあるフタ&湿った土が必要(意外と乾きやすい!)

- 野菜くず・落ち葉・米粒などを試したけれど、食べているかは謎…

- 子どもの興味は長続きしないことも。親が楽しむ心も大切

- “死んじゃったあと”を一緒に見送る経験が心に残る

- 飼い方の正解がわからなくても、絵本からたくさん学べる

今日も虫かごには、新しい住人がいます。

名前をつけるのは息子。お世話をするのはわたし。

いつか別れがくるとわかっていても、

「この子、今日も元気かな」とのぞき込む日々は、わたしたち親子にとってかけがえのない時間です。

命と向き合うって、特別なことじゃないのかもしれません。

小さな虫を通して、「育てること」と「見送ること」を、親も子も少しずつ学んでいるのだと思います。