こんにちは。管理人のネズミックです。

今回は、子どもと一緒に図鑑を楽しむときにふと感じた“調べもののむずかしさ”について書いてみようと思います。

外遊びや幼稚園の帰り道、歩いているといろんな虫に出会います。

「これ、なに?」「図鑑で調べてみようよ!」と盛り上がったのに、

いざ探してみると……「載ってない!?」なんてこと、ありませんか?

先日、子どもたちが集まって道ばたで見つけた小さな虫を調べたとき、

まさにそんな場面に出会いました。

今回はそのエピソードをきっかけに、

図鑑との向き合い方や、おすすめの昆虫図鑑などをご紹介していきます。

“正解を探す”だけじゃない、図鑑の楽しみ方を、いっしょに見つけてみませんか?

図鑑で調べるのって、むずかしい?

「これ、なに?」「図鑑でしらべよう!」——

子どもと一緒に虫や花を見つけたとき、まず頼りたくなるのが図鑑です。

でも実際にページをめくってみると、

「え、載ってない?」「探してる名前が出てこない……」と、思ったよりも苦戦することってありませんか?

先日、子どもたちが道ばたで見つけた小さな虫。

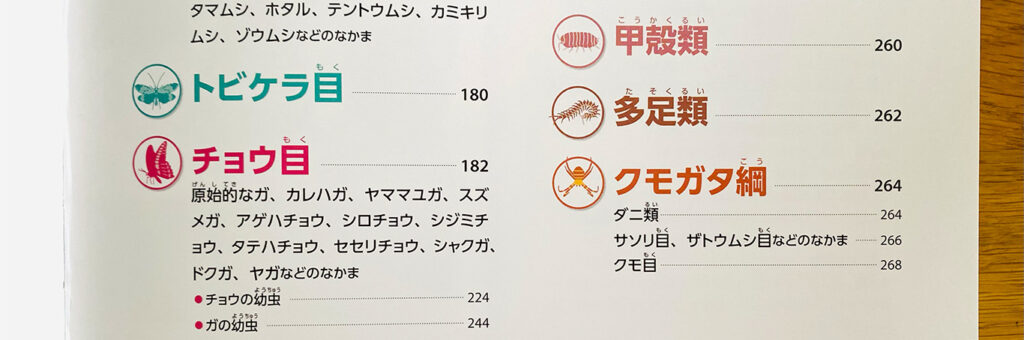

「ダニっぽい……?」と思ってスマホで検索してもなかなか名前がわからず、図鑑を開いても索引に“ダニ”が見当たらない。

「あれ、やっぱり載ってないのかな?」と一瞬あきらめそうになったのですが、

よーくページを見てみたら……なんと表側の目次の「クモのなかま」のところにしっかり載っていました。

つまり、「載っていない」と感じたのは、載っていないのではなく、探し方に慣れていなかっただけだったんです。

思い返せば、これまでにもそんなことが何度もありました。

図鑑って、最初から「はいこれ!」と教えてくれる便利な本ではなくて、

自分で“あたりをつけて探す”という、ちょっとしたコツや経験がいる本なんだなと感じます。

だからこそ、子どもと一緒にあれこれ言いながら探す時間が大切。

「クモってことは、あしが多いのかな?」「同じような大きさの虫はここにいるかも」と、

“手がかり探し”そのものが図鑑の醍醐味なのかもしれません。

大人は索引、子どもは「まえのほう」「うしろのほう」

大人が図鑑を使うときって、まず索引を開いて、ページ数を確認して、

一発で「正解」にたどりつこうとしますよね。

「載ってない!」と焦ってしまうのも、たいていこの“索引まかせ”だからかもしれません。

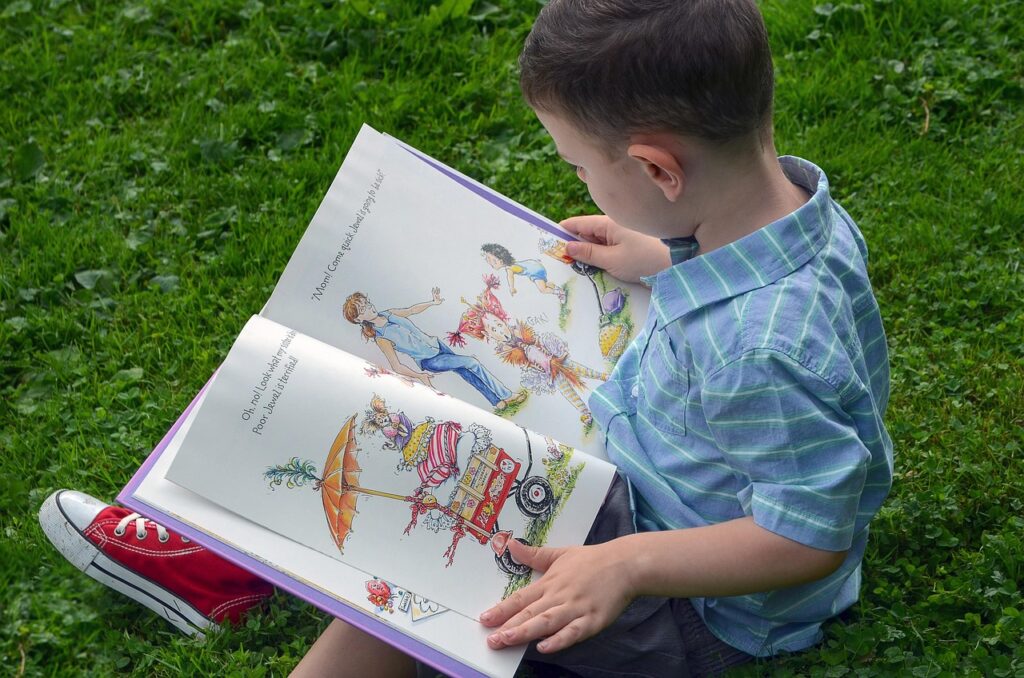

一方で、子どもたちはまったくちがいます。

索引なんて見ないし、見たとしても「小さい字がいっぱいあるページ」という印象しかないことも。

でもそれでいいんです。

あるとき、息子が「きょうりゅうの図鑑で、トリケラトプス見せて!」と言ったので

「どこだっけ?索引で見ようか?」と提案したら、

「ううん、もっとまえのほうだったよ」「あ、ここらへん!」と、

自分の記憶と感覚でページをパラパラ。

正確な名前も知らないのに、「このへんにいた気がする」と言いながら、

好きなページをなんども開いている姿に、「図鑑って、こうやって使うんだなあ」と目からウロコでした。

子どもにとって図鑑は、「正解を探す辞書」ではなく、

「好きなものにもう一度会いにいく本」なんですよね。

「さっきのあの赤いやつ、どこだった?」「ここにも似たのいるよ!」

ページをめくるたびに、会話がどんどん広がっていきます。

そして気づけば、いつのまにか“索引のページ”にだって自分から戻って調べるようになっていたりして。

大人が思うよりずっと、子どもは“調べ方”を自分のペースで身につけているんだなと感じます。

調べものは「正解」じゃなくて「時間」

図鑑を使って調べものをするとき、大人はつい「ちゃんと正しい答えにたどりつけるか」を重視しがちです。

でも、子どもと一緒にページをめくっていると、だんだんわかってきます。

本当に大事なのは、“答え”よりもその途中の時間なんだということに。

たとえば、見たことのない虫を見つけた日。

「これ、なに?」「図鑑で見てみよう!」と意気込んでページを開く。

なかなか見つからない、間違えて別の虫を指差す、途中で好きな虫に寄り道する……

そんなふうに行ったり来たりしながら、「これかな?」「似てるね!」と盛り上がる時間こそ、図鑑の醍醐味です。

これは、ネット検索と大きくちがうところ。

キーワードを入れれば一瞬で「正解」にたどりつくスマホとは違い、図鑑は答えにたどりつくまでの“遠回り”がむしろ楽しい。

どこに載ってるのか迷ったり、偶然ほかの虫に出会ったりするたびに、

子どもは世界の広がりを肌で感じているように思います。

図鑑を通して交わす「これ見て!」「こっちのが好き!」というやりとりは、

知識を増やすだけじゃなく、親子の距離もぐっと近づけてくれます。

だから、「見つけられなかった」なんて気にしなくていいんです。

調べているその時間こそが、いちばんの学びであり、楽しみなんですよね。

親子で楽しむおすすめの昆虫図鑑

せっかくなので、今回のような虫探しにもぴったりな図鑑を2冊ご紹介します。

学研の図鑑LIVE 新版 昆虫

日本にすむ昆虫と、クモ・ダンゴムシなどの陸上の節足動物を中心に、約2800種を掲載した本格派の図鑑。すごいのは、すべての昆虫を生きたまま白背景で撮影しているというところ。子どもが実際に虫を見つけたときと近い印象で載っているので、「これだ!」と見つけやすいのがポイントです。

じぶんでよめる こんちゅうずかん(成美堂出版)

まだ字が読めない、図鑑に慣れていない子にもやさしい、図鑑デビューにぴったりの一冊。今回の“ダニ”のようなマニアックな虫は載っていませんが、ひらがなでやさしく書かれていて、「自分で読めた!」という達成感を味わえるつくりです。

図鑑は「ひらく」ことからはじまる

索引から調べるのも、もちろん大事。でも、子どもたちが自由にページをめくって、「これみたことある!」「これ、さっきの虫!」と盛り上がっている姿を見ていると、図鑑って、“ひらくこと”そのものがもう楽しいんだなと感じます。

「調べる」ことは、「話す」「聞く」「見つける」ことでもある。そんな風に思える時間を、これからも子どもと一緒に楽しんでいきたいなと思います。