2024/12/10、JR東日本が今後10年をかけて新たな構想を発表しました。

Suicaといえば、これまでは「タッチレス」が主流でした。電車やバスの乗り継ぎで、suica専用の機器にかざす非接触での決済です。

これで既に便利だと思っていたのですが今後10年は変わります。「ウォークスルー改札」導入や無人改札でも位置情報を活用できるようになります。定期券の利用にもすこしずつ緩和策がとられていきます。

一気に未来感を出していくような話にちょっとドキドキしてしまいます。精算機の前でもチャージで慌てなくなる。そんなこれからのJR東日本の構想を紹介します。

JR東日本が抱えていた問題点

まずは、構想の前に、これまでのJR東日本には長年の課題感があったことを共有します。

これまで鉄道利用には切符のほかSF(ストアードフェア)を利用しています。

SFとはICカードに記録される金銭的価値のこと。鉄道運賃の支払い、乗車券類との引き換え、電子マネーに充当します。

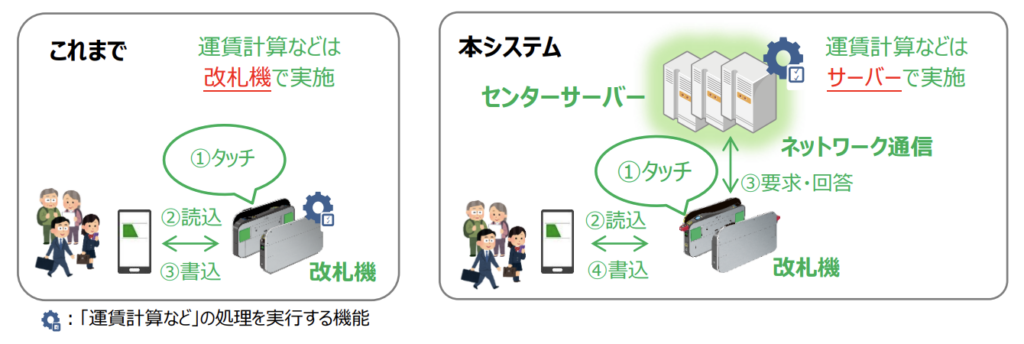

改札を通るとチャージしておいた分が改札機で計算されて残金を表示されますよね。この運賃計算はこれまで改札機が精算して記録していました。

あの改札機で大多数の運賃履歴を瞬時に計算してたのか・・!すごいぞう!

JR東日本が以前からこの方法には問題があると考えていました。運賃計算を改札機そのもので行っていたからです。改札機本体の記憶容量に限界があったんです。

そこで、センターサーバー管理を目指しました。計算などの情報はセンターのサーバーで管理。あとは、改札機には情報の読み込みと書込みに専念してもらうことに変更したのです。

ユーザーはどう変化するのか?

ユーザー自身の使い勝手はこれまでと変わりません。改札に「ピッ」とタッチして改札を通るだけ。

この導入は実は2023年5月から北東北エリアを中心に始めていました。同じ年、首都圏・仙台・新潟エリアを夏以降に実施する計画は発表しています。2024年5月のサーバーダウンもありましたが、システムが軌道に乗ったようです。

センターサーバー管理ができるようになると刷新できることは山ほど。

それが今回の全面刷新計画のようです。今度は新サービスの可能性が生まれたんです。

JR東日本Suicaが、不便さをスッキリ解決。革新する8つのポイントとは

具体的に進行がスタートしている8つのプランを紹介します。

1. これからのSuica(仮名)は、改札で取り出さない?

センターサーバー管理型が実現されると、変わること。スマホやカードをタッチレスで改札を通過できる「ウォークスルー」改札が増えます。車でいうETCレーンのようなイメージですね。

また一部改札機がない駅もありますが、位置情報を活用した改札ができるようです。

改札の前であわててSuicaを探さなくてもスマートに通過できるのはいいですね。

でも、あらかじめチャージしておかないと、改札でバタン!とやられてしまうのでは・・?

そこもちゃんと 次の「クレカ連携」で 解消してくれそうですよ!

2. クレカ連携で事前にチャージ不要?

これまでの事前にチャージ機能に加えて、銀行口座を紐づけられるようになります。クレジットカードを使った「後払い」ができるようになるようです。

タッチレス通過で「チャージしわすれ」が解消できますね。

クレジットカードに紐づけできれば、クレカのポイントも溜まったらお得ですよね。

3. 少額決済を刷新?

モバイルSuicaは、チャージ上限額が2万円でした。チャージ額も「1,000円」「2,000円」「10,000円」の3種類のみ。レジで残額不足に気づいてあわててチャージをして決済という手順を踏んでいました。

2万円を超える買い物もできるようになる!

Suicaは無記名のカードもあります。しかし、「無記名」なので一度カードを紛失したら中身のチャージ分を取り返せません。こうした事故を極力防止するために上限が2万と設けられていました。

しかし、Suicaはいま、「切符の代用」を超えています。スーパーやコンビニ、書店や飲食店などさまざまな買い物に利用できます。駅ビルでは、アパレルでの商品購入もできます。あっという間に2万円の上限を超えることも少なくありません。

そのため2026 年秋頃には、モバイル Suica アプリはリニューアルされます。Suica の上限額(2 万円)を超える

コード決済機能ができるように。電子マネーの受取機能やクーポン機能などさまざまな機能も追加されるそうです。

お金の使いすぎにも気をつけるワン。

4.新しいサブスクリプションサービスも登場

2028年から新しくリリースのアプリが導入され、これまでと違う鉄道チケット提供が始まります。

たとえば、よく使う最寄り駅を起点としたサービスが登場します。JRいわく、これが「センターサーバー管理型の鉄道チケットの提供」なのだそうです。

定額プランで、自宅の最寄り駅からどの駅でも「運賃半額」駅ビルやイベントでの買い物で発行される「鉄道クーポン」などが想定されています。

いままでの定期券の発想だと、A駅からB駅までは一定額で通い放題だけど、今回の発想でいえばA駅からどこへ行っても半額(仮サービスの話ですが)。旅好きなユーザーにとっては、どこまでも使い勝手のよいお得サービスになりそうです。

5. 「利用エリアのみ利用可能」は無くなる?

JRには利用可能エリア内が11エリア特定されています。

それぞれエリアが独立して管轄をもっています。そのため異なるエリアまたがって使えない現状でした。だから、異なるエリア間ではきっぷを買いなおす必要がありました。

「利用エリアのみ利用可能」早口言葉みたい!

2027年には一部のエリア統合!

しかし、2027 年春頃には、首都圏(長野含む)、仙台、新潟、盛岡、青森、秋田の エリアを統合を予定しているようです。常磐線で上野から仙台まで行く場合も買い直しが無くなります。

さらに、現在Suica 未導入エリアもまだ一部でありますが、Suica アプリでこれまでの定期券のように画面表示で利用できる「スマホ定期券(仮称)」の利用も検討されています。

センターサーバー管理ができるようになれば、今後はもっとSuicaで「国内のどこへでも」行けるようになります。

6.他交通事業者の定期券サービスの導入

2024年11月、すでに「モバイルSuica」では導入していたこと。東京モノレール区間のオフピーク以外の(通勤定期券のみ)発売です。駅に行かなくてもスマホで定期券を購入できるようになりました。

このサービスが拡大して、他の交通事業者のサービスも利用できるようになります。

また、通勤定期券に限定されていましたが、2026年には通学定期券への拡大も検討されています。

JRはセンターサーバー化を進めることで、他の交通事業者との共生して、将来的にモビリティを含めた都市開発や、海外マーケットの拡大を図っているようです。

7.インバウンド向けサービスの導入

2025年3月には訪日外国人向けのサービス「Welcome Suica Mobile(iOS)」のスタートが決定しています。

入国前にアプリをダウンロードしてチャージできます。

成田空港に到着した訪日外国人がそのまま移動手段としてJR線やモノレールを利用しますが、その際に迷うことなくシームレスに移動できることを狙ったもの。国によっては法規制で制限されるケースもあるようですが、国内を旅したい観光客にはもってこいのサービスといえます。

2025 年秋には「JR 東日本の新幹線 e チケット」や「在来線特急のチケットレスサービス」を、

2026 年春には中央線をはじめとした普通列車グリーン車もこのアプリから簡単にご利用いただけるようグレードアップします。 引用- JR東日本

日本人の当たり前が、海外からの観光客にも便利なツールになる予感です。

8.地域の課題解決の取り組み

このほか、JR東日本は構想段階で、プランが練られています。

国土交通省で推進しているMaaS(Mobility as a Service)の考え方が着々と進行しています。

自治体とJRのMaaS連携で、地域ごとにもっているDXモデルから課題をみつけ、各地域に根ざしたご当地Suicaアプリを創ることが決まっています。

2024年12月には野沢温泉村と飯山市を結ぶ一部の路線バスで利用できるように。

野沢温泉村と飯山市を結ぶ路線バス「野沢温泉ライナー」で利用できるようになりました。現金しか利用できなかったバスですが年間10万人の利用客があり、スムーズに乗車できるようになりました。Suicaと北信エリアの「KURURU」もあわせて利用できます。

また、2025年の春には長野で。さらに、2026年には松本での地域連携が予定されています。

マイナンバーカードとの連携により、地域内の生活コンテンツ、サービス(地域割引商品、デマンドバスなど)、商品券や給付金の受け取りや行政サービスの利用を実現します。これによりあらゆる生活シーンをDX し、地域がかかえる課題を解決していきます。 引用-JR東日本

今後、マイナンバーカードと連携したサービスも展開して課題が解決できるようになれば、地域の活性化にもつながります。

これからの未来は「Suicaがあれば安心」という声があちこちで聞こえてくるかもしれませんね。

まとめ

- 2025年訪日外国人向けアプリ「Welcome Suica Mobile(iOS)」リリース。

「JR 東日本の新幹線 e チケット」や「在来線特急のチケットレスサービス」も利用可能に。 - 2026年モバイルSuicaアプリにコード決済機能導入

他交通事業のサービス導入。通学定期券も利用可能に。

Welcome Suica Mobileが中央線をはじめとした普通列車グリーン車も利用可能に。 - 2027年一部、エリア区間(首都圏(長野含む)、仙台、新潟、盛岡、青森、秋田)の統合

Suica未導入エリアでスマホ定期を見せて活用 - 2028年新アプリの導入

サブスクリプションを利用した新しい鉄道チケット購入の始動タイトル

いま、予定されている内容はこれまでの課題感のクリアが大きいように感じます。

「センターサーバー管理化」で、さまざまな問題解決と可能性がひろがりました。

さらに、今後の展開をJRは次のように説明しています。

「移動や生活シーンにて Suica を利用したデータを活用することにより、たとえば旅行時に新幹線が到着したらタクシーが待っていたり、帰宅時にお風呂が沸いていたりする「おもてなし」サービスや、お客さまの健康状態に合わせた食事のレコメンドをする「お気遣い」サービスを実現することで、広くお客さまの生活をサポートします。」 引用-JR東日本

切符の代わりだったSuicaの存在が、今や現金の代わり以上の役割を果たしています。

JRの構想にワクワクしませんか?

今後のJRSuicaの展開が楽しみです。

コメント