こんにちは、当ブログの管理人ネズミックです。

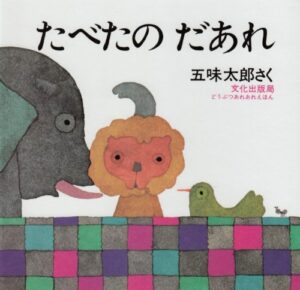

今回は、五味太郎さんの人気絵本『たべたの だあれ』をご紹介します。

カラフルな動物たち、くすっと笑える仕掛け、そして「たべたのはだあれ?」という繰り返しの問いかけ。

子どもたちの観察力や想像力をぐんぐん育ててくれる、まさに育脳にもぴったりの一冊です。

この記事では、実際にわが子に読み聞かせをした体験をもとに、

0歳・1歳・2歳・3歳の年齢別の反応と読み方のコツをお届けします。

\ はじめての育脳絵本にぴったり!『たべたのだあれ』はこちら /

『たべたの だあれ』ってどんな絵本?

左ページに「さくらんぼ」「めだまやき」などの食べもの、右ページにはすました顔の動物たち。

その中に“こっそり食べちゃった子”がひとりだけいるんです。

たとえば「さくらんぼ たべたの だあれ?」というページでは、ぞうのしっぽがこっそりさくらんぼに…!動物の顔や体の一部に食べ物の痕跡が隠れていて、それを探すクイズ形式の絵本です。

\ 絵本のあらすじや読んだ感想についての記事も読まれています! /

作者・五味太郎さんについて

1945年、東京都調布市生まれ。桑沢デザイン研究所卒業後、絵本作家として活躍。

『きんぎょがにげた』『みんなうんち』など、国内外で親しまれる名作を多数生み出しています。著作は450冊以上。

本作『たべたの だあれ』では第25回サンケイ児童文化賞を受賞しています。

\ 他の作品も気になる方は→五味 太郎さんの一覧/

『たべたの だあれ』のココがすごい!

- クイズ感覚で楽しめるから、絵本に慣れていない子でもOK

- 食べ物の名前や動物の特徴を学べる

- 答えが明確だから達成感がある

- ちょっぴりふざけたユーモアがクセになる!

しかも、五味さんのあとがきにはこんなメッセージが。

ゾウは木の葉や木の皮を食べます。さくらんぼなんて食べません。でも、この本のゾウはさくらんぼを食べます。ちょっとふざけて食べたのです。さくらんぼ、すてきでしょう。

——五味太郎(『たべたの だあれ』より引用)

子どもの想像力を制限せず、自由に楽しませてくれる絵本なんですね。

【年齢別】読み聞かせレビューとコツ

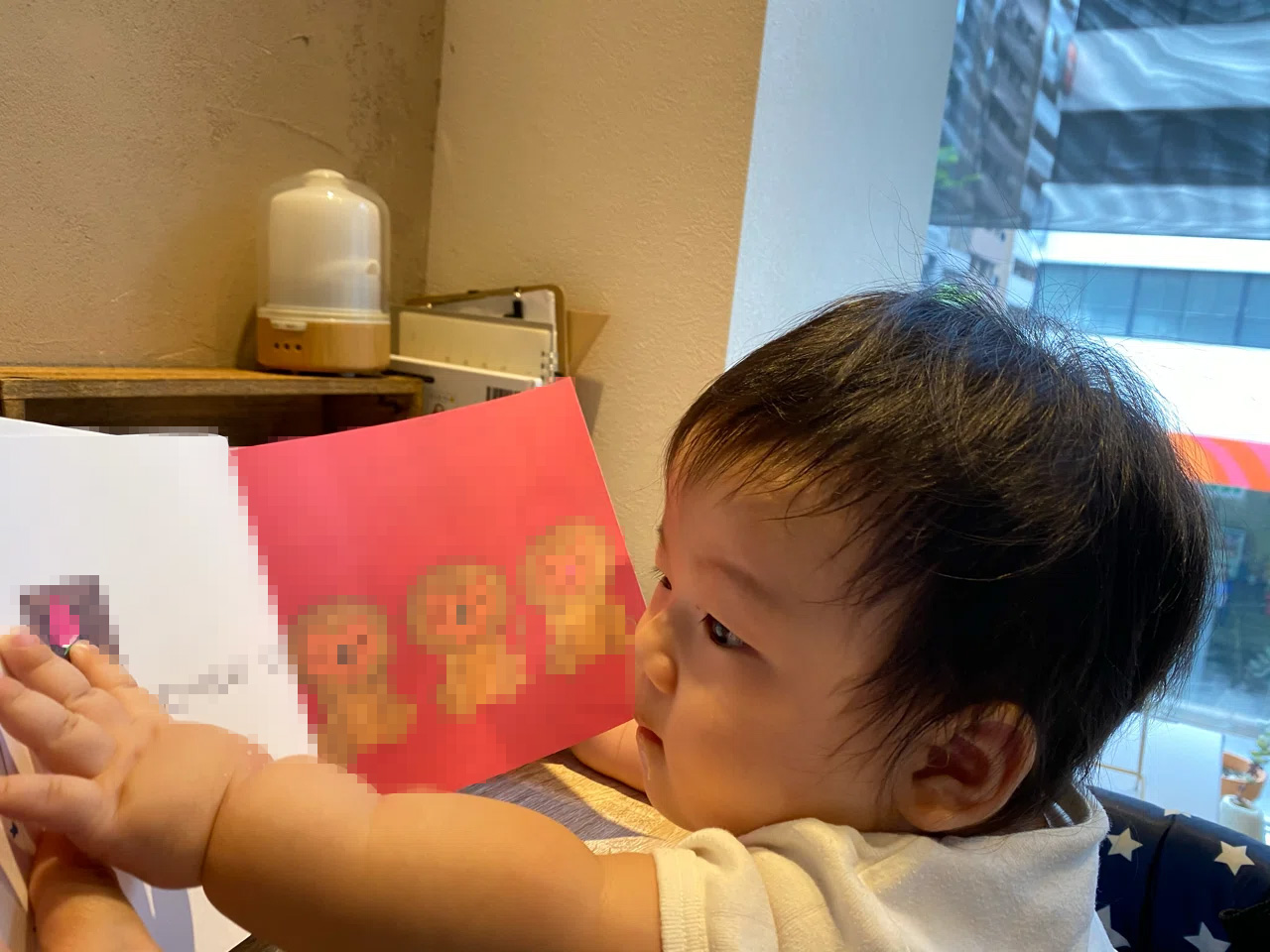

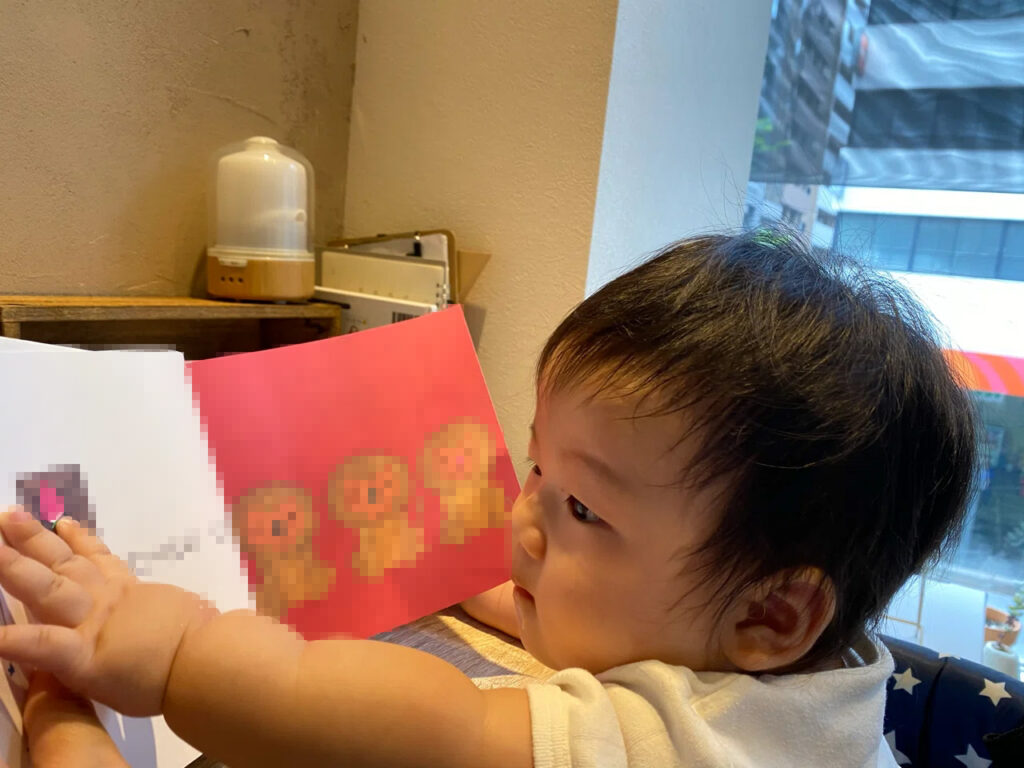

◆0歳の反応:見る・触れるを楽しむ時期

生後7ヶ月で初読み。

絵本をひらくと、息子は左ページのいちごをじーっと見つめたり、手でクシャッと握ったり。

言葉の意味はまだわからなくても、“おいしそうな絵”への興味がしっかり伝わってきました。

読み聞かせのコツは?

- 「いちご たべたの だあれ?」と優しく問いかける

- 赤ちゃんの目線にあわせて、食べ物や動物を指さしながら読む

- 正解を求めず、じっと見ることを大切に!

◆1歳の反応:反応は薄め?様子見でOK

1歳〜1歳9ヶ月ごろまでは、なかなか食いついてくれず…。

他の絵本に夢中で、こちらを開いてもすぐにページを閉じられてしまうことも。

読み聞かせのコツは?

- 無理に読ませようとせず、興味がわくタイミングを待つ

- 時おり本棚に置いておいて、気になったら手に取れる環境に

◆2歳の反応:クイズが楽しくなる時期!

2歳7ヶ月のとき、再チャレンジしてみたら…大ヒット!

「たべたの だあれ?」の問いに「これ?」「これかな?」と指をさして大喜び。

正解したときのうれしそうな顔が忘れられません。

読み聞かせのコツは?

- 最初は答えをそっと教えてあげてOK

- 一緒に探して「これかな?」と共感する姿勢で

- 繰り返し読むことで、“自分で答える楽しさ”が芽生える

◆3歳の反応:自信満々に“クイズ博士”!

3歳になると、「正解できる自分」に誇りをもつようになりました。

わざと間違った動物を指して「この子じゃない?」と誘ってくる姿も(笑)

「ぼくが正解知ってるんだよ!」という得意気な顔が微笑ましかったです。

読み聞かせのコツは?

- あえて間違ってみせることで「ぼくが教えてあげる」構図に

- 「発見博士だね!」「よく気づいたね」と声をかけてあげる

- 動物にセリフをつけて、イマジネーションを広げても◎

まとめ|『たべたの だあれ』は赤ちゃんからOK!成長にあわせて楽しめる一冊

『たべたの だあれ』は、こんなふうに成長段階にあわせて楽しめる絵本です。

| 年齢 | 反応・特徴 |

|---|---|

| 0歳 | 絵をじっと見る・触れることを楽しむ |

| 1歳 | 興味が薄くても焦らずOK |

| 2歳 | クイズ形式の面白さに目覚める |

| 3歳 | 自信を持って正解するのがうれしい時期 |

「うちの子、まだ絵本に興味がなくて…」という方も、

『たべたの だあれ』なら“はじめての絵本”としてぴったりです。

ぜひ、お子さんとのやりとりを楽しみながら読んでみてくださいね。まずはお試しください。

\ はじめての赤ちゃんクイズ絵本にぴったり!『たべたのだあれ』はこちら /